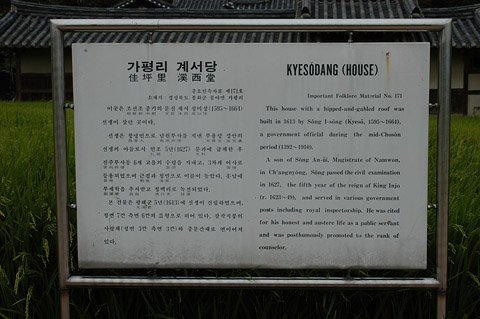

| 계서당(溪西堂) | |||

| 소 재 지 | : | 경상북도 봉화군 물야면 가평리 301 (원소재지 : 경상북도 봉화군 물야면 가평리 301) | |

| 건 축 주 | : | 성이성(成以性, 1595~1664) | |

| 건축시기 | : | 1600년대중반 | |

| 소 유 자 | : | 성기호(관리자 : 성기호) | |

| 문 화 재 | : |

중요민속자료 제171호, 1984-01-10 지정, 일곽

|

|

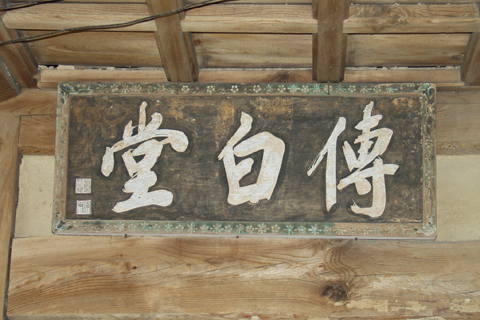

성이성의 학덕을 기리는 계서공파의 종가 사랑채의 당호는 성이성의 호를 따서 계서당이라 붙였다. 그래서 종가 전체를 계서당이라고 통칭한다. 사랑채에는 측면 대청에 전백당(傳白堂)이란 현판이 붙어 있는데 아마도 계서의 청백함을 이어 온 집이라는 뜻일 것이다. 뒷산엔 큰 소나무들이 제법 빽빽하다. 집이 높은 곳에 위치한 탓에 밖에서 보면 우뚝 솟아 보인다. 정면에서 바라 볼 때 집 오른 쪽에 사당이 있는데, 사당은 담장으로 둘러싸여 있다. 사당 아래 화단에 꽃들도 있고, 그 아래에는 채소도 심었는데, 제법 키 큰 엄나무가 있다. 동행한 분이 “사당의 신주는 오가는 귀신이 아니라 머무르는 귀신이어서 괜찮다.”고 해서 웃었다.

|

계서당(溪西堂)은 소나무 숲이 우거진 동산 기슭에 남향으로 자리 잡고 있는 집이다.

정면 7칸, 측면 6칸의 口자형으로 되어 있는 사랑채는 후에 넓히거나 다시 지은 것으로 추측된다.

아래쪽 마당 끝에 대문간채를 두고, 그 북쪽 높은 곳에 사랑채와 안채가 하나로 연결되어 口자형 집을 이루고 있다.

대문칸을 들어서면 비교적 넓은 사랑마당이 있고 맞은편 높은 곳 서쪽에 중문간채가 있다. 동쪽에는 사랑채가 자리 잡았고, 사랑채 서쪽의 중문으로 들어서면 안채가 있다.

또한 동북쪽에 사당을 배치하였다.

이곳의 안채와 사랑채는 다른 곳과는 다른 특징을 보이고 있다.

안채는 도장방이 많은 것이 특징이고, 사랑채는 대부분 홑집인데, 이 집은 겹집으로 만들어 안채의 날개 구조에 영향을 미쳤다.

그 결과 안채 부분이 약간 변형되었다.

문중이야기

| 춘향전』이몽룡의 실제 모델 | ||

|

창녕사람인 성이성이 이곳에 살게 된 것은 그의 아버지 부용당 성안의가 처가를 따라 이곳에 정착하였기 때문이다. 부용당은 한강 정구의 문인으로 백암 김륵의 손서가 된다. 성안의는 임진왜란 때 화왕산성에서 곽재우·정인홍 등과 함께 의병활동을 하면서 가족을 처가가 있는 영주 이산면으로 피신시켰다. 성안의는 이를 계기로 하여 창녕에서 처의 고향인 이곳으로 자연스레 오게 된 것이다. 그래서 부용당의 3남인 성이성도 자연히 이곳에 정착하게 되었다. 권두인이 지은 행장을 보면 성이성이 13세 때 남원 부사로 부임하는 아버지를 따라 남원에 가다가 상주를 지나며 우복 정경세를 찾아보았다는 기록이 있을 뿐 정경세의 문인이 되었다는 기사는 보이지 않는다. 그 대략의 요지는 다음과 같다. 그는 남원 부사로 부임한 아버지를 따라 전라도 남원에 머무르는 동안 기생을 사귀었고, 수십 년 세월이 흐른 뒤 암행어사가 되어 호남 지역을 순행하다가 남원을 찾았다. 성이성은 다시 옛 연인을 만나보려 했지만 사랑하던 그 기생은 죽고 없었다.” 첫째는 『계서선생일고』에 실려 있는 「호남암행록」의 한 대목이다. 성현에서 유숙하고 눈을 부릅뜨고 (원천 부내로) 들어갔다. 오후에는 눈바람이 크게 일어 지척이 분간되지 않았지만 마침내 광한루에 가까스로 도착했다. 늙은 기녀인 여진(女眞)과 기생을 모두 물리치고 소동과 서리들과 더불어 광한루에 나와 앉았다. 흰 눈이 온 들을 덮으니 대숲이 온통 희도다. 거푸 소년 시절 일을 회상하고는 밤이 깊도록 잠을 이루지 못했다.” “‘늙은 기녀를 만나 이야기를 나눈 뒤 밤잠을 설쳐가며 소년 시절을 회상했다. ’는 성이성의 진술은 비록 성이성이 직접 옛 연인을 말하지는 않았으나, 앞 뒤 정황으로 보아 틀림없이 옛 연인을 그리워한 대목이라고 판단된다.”라고 한다. 또 옛 연인은 기생이었음이 분명하고, 그 중에서도 관기(官妓)였을 것으로 추정한다. 즉 옛 연인이 성이성과 이별한 뒤 연정을 지키려다가 관기 사회의 규제 때문에 억울하게 죽었다는 것이다. 이 행적은 『춘향전』의 ‘암행어사 출두 장면’에 그대로 유입되었다. 성이성의 4대손인 성섭은 『필원산어』에서 자신의 고조 성이성이 남원 땅에서 행한 ‘암행어사 출두사건’을 다음과 같이 기록하였다. 한낮에 암행어사가 걸인 모양으로 음식을 청하니, 관리들이 말하기를 ‘객이 능히 시를 지을 줄 안다면 이 자리에 종일 있으면서 술과 음식을 마음껏 먹어도 좋겠지만, 그렇지 못하면 속히 돌아감만 못하리라.’하였다. 곧 한 장의 종이를 청하여 시를 써주었다. 옥소반 위의 기름진 안주는 만백성의 기름이라. 촛불 눈물 떨어질 때 백성의 눈물 떨어지고, 노래 소리 높은 곳에 백성의 원망소리 또한 높더라.’ 여러 관리들은 일시에 모두 흩어졌다. 당일에 파출시킨 자가 여섯이나 되었다.” 춘향전에 등장하는 부용당이 바로 성이성 아버지 성안의의 호인 것과 함께 말이다. 봉화물야,가평리에대하여..

|